Ein internationales Forschungsteam der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU), des Max-Planck-Instituts für Polymerforschung und der University of Texas at Austin hat eine bisher unbekannte Form der Molekülbewegung enthüllt. Sie entdeckten, dass sogenannte Gastmoleküle, die in Tröpfchen aus DNA-Polymeren eindringen, sich nicht chaotisch ausbreiten. Stattdessen durchschneiden sie das Material in einer geordneten, scharfen und wellenartigen Front.

„Das ist ein vollkommen unerwartetes Verhalten“, sagt Weixiang Chen vom Department Chemie der JGU, der maßgeblich an der Entdeckung beteiligt war. Die Forschungsergebnisse, die heute im renommierten Wissenschaftsmagazin Nature Nanotechnology veröffentlicht wurden, könnten weitreichende Auswirkungen haben. Die Forschenden betonen, dass diese neuen Erkenntnisse nicht nur unser grundlegendes Verständnis der zellulären Signalregulation erweitern. Sie könnten auch den Weg für die Entwicklung intelligenter Biomaterialien, neuartiger Membranen, programmierbarer Wirkstoffträger und synthetischer Zellsysteme ebnen, die die komplexe Organisation des Lebens nachbilden.

Molekülwellen statt klassischer Diffusion

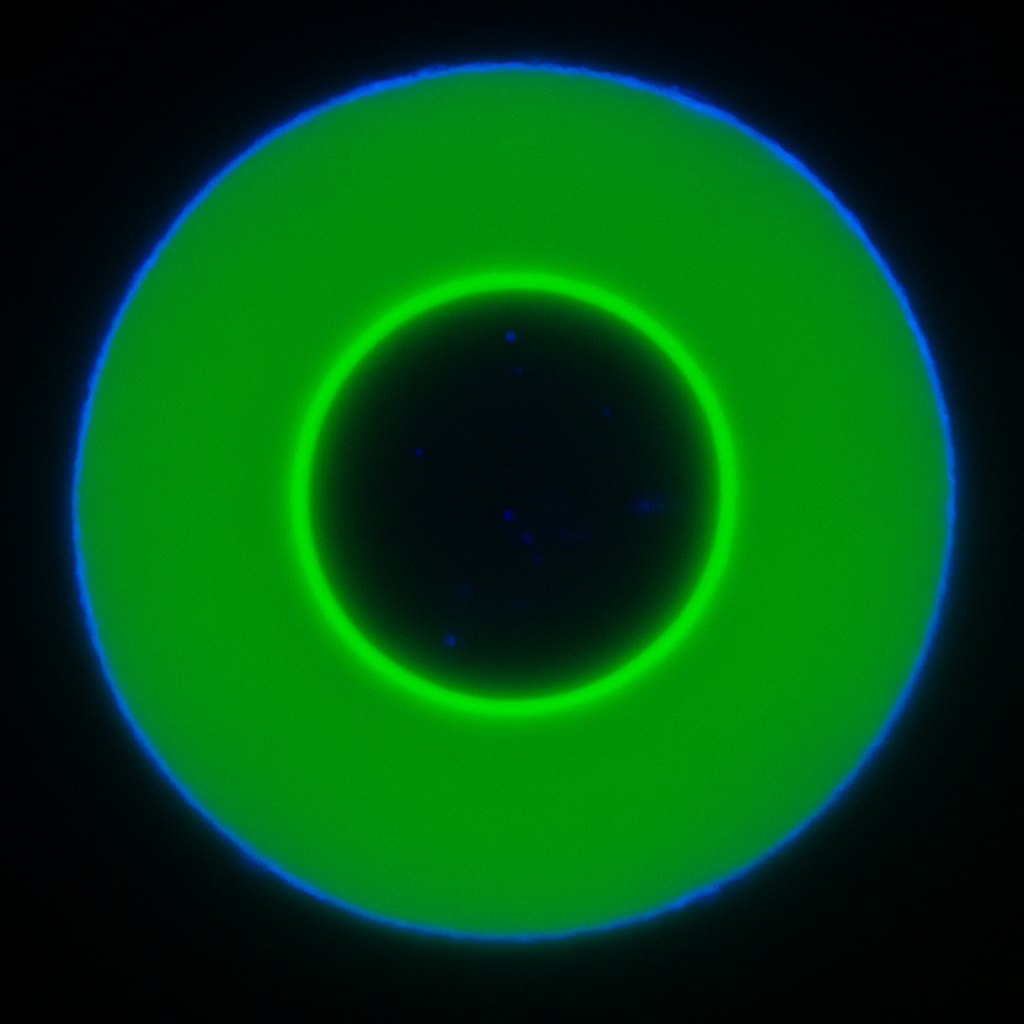

Normalerweise bewegen sich Moleküle in Flüssigkeiten durch die klassische Diffusion: Gibt man zum Beispiel etwas blauen Farbstoff in ein Glas Wasser, verteilt sich die Farbe langsam und bildet weiche, verschwommene Farbverläufe. Anders verhalten sich die nun beobachteten Gastmoleküle in den DNA-Tröpfchen. „Die Moleküle bewegen sich auf eine strukturierte und kontrollierte Weise, die klassischen Modellen widerspricht und eher einer Molekülwelle oder einer beweglichen Grenze ähnelt“, sagt Prof. Dr. Andreas Walther vom Department Chemie der JGU, der die Studie geleitet hatte.

DNA-Tröpfchen offenbaren neuartige Molekülbewegung

Das Forschungsteam nutzte für seine Experimente Tröpfchen aus Tausenden von DNA-Einzelsträngen, auch bekannt als biomolekulare Kondensate. Das Besondere daran ist, dass die Eigenschaften dieser Tröpfchen präzise eingestellt werden können, indem man die DNA-Struktur und Parameter wie die Salzkonzentration variiert. Diese Tröpfchen sind nicht nur ein faszinierendes Modellsystem, sondern haben auch eine direkte Entsprechung in biologischen Zellen. Schließlich nutzen Zellen ähnliche Kondensate, um komplexe biochemische Prozesse membranlos zu organisieren.

„Unsere synthetischen Tröpfchen bilden somit ein hervorragendes Modellsystem, um natürliche Prozesse nachzuahmen und besser zu verstehen“, sagt Chen. Die Forschenden führten in die DNA-Tröpfchen speziell entwickelte „Gast“-DNA-Stränge ein, die dazu in der Lage waren, das Innere der Tröpfchen spezifisch zu erkennen und sich dort zu binden. Die entdeckte neuartige Bewegungsform dieser Gastmoleküle lässt sich den Wissenschaftlern zufolge unter anderem auf das Schlüssel-Schloss-Prinzip zurückführen: Die hinzugefügte DNA bindet an die bereits im Tröpfchen vorhandene DNA. Dadurch wird das umliegende Material lokal nicht länger dicht und arretiert, sondern nimmt einen geschwollenen, dynamischen Zustand an. „Die scharfe, hochkonzentrierte Front setzt sich linear mit der Zeit fort – angetrieben durch chemische Bindung, Materialumwandlung und programmierbare DNA-Interaktionen. Ein völliges Novum in weichen Materialien“, sagt Chen.

Neue Basis für das Verständnis zellulärer Prozesse

Diese Erkenntnisse sind nicht nur für das bessere Verständnis der Physik weicher Materialien wichtig, sondern auch chemischer Prozesse in Zellen. „Sie könnten eines der fehlenden Puzzleteile im Verständnis sein, wie Zellen Signale regulieren und molekulare Ereignisse organisieren“, sagt Walther. Interessant sei dies unter anderem für die Behandlung neurodegenerativer Krankheiten, bei denen Proteine aus Zellkernen ins Zytoplasma wandern und dort Kondensate bilden. Altern diese, gehen sie von einem dynamischen in einen eher festen Zustand über und bilden problematische Fibrillen. „Es ist zumindest denkbar, dass sich diese Alterungsprozesse mit Hilfe unserer Erkenntnisse beeinflussen lassen, was langfristig eine gänzlich andere Behandlungsmöglichkeit für neurodegenerative Krankheiten eröffnen würde“, sagt Walther.

Quelle: Johannes Gutenberg-Universität Mainz (06/2025)

Publikation:

W. Chen et al., Ballistic diffusion fronts in biomolecular condensates, Nature Nanotechnology, 6. Juni 2025,

DOI: 10.1038/s41565-025-01941-0,

https://www.nature.com/articles/s41565-025-01941-0